- 19 X 1871, Minden (Deutschland) – 13 II 1943, Ghetto Theresienstadt

Biographie

Schreiben war ihr ganzes Leben. Sie wurde „Poetin der kindlichen Seele“ genannt. Sie schuf Texte für Kinder, aber auch Prosa und Theaterstücke, die im Radio gelesen und im Theater aufgeführt wurden.

Mit Bielefeld war sie verbunden, dorthin kehrte sie ihr Leben lang zurück.

Josefa Metz wurde im Jahr 1871 in Minden als jüngstes von sieben Kindern des Richters und Rechtsanwalts Philipp Metz und Elvira Metz geboren, die mit ihm weitläufig verwandt war. Im Jahr 1879 zog die Familie in das Haus um, dass der Vater in Bielefeld neu gebaut hatte. Philipp Metz starb 1887 an Herzversagen. Im gleichen Jahr musste Josefa die Mädchenschule verlassen. Ihr Bruder Joseph starb vor ihrer Geburt, die Brüder Ernst Elias und Hans Armin studierten Jura, Berthold emigrierte in die USA. Über ihre Schwestern Recha und Paula ist nur wenig bekannt.

Am 4. Mai 1894 zog Josefa nach Berlin. Außerdem ist bekannt, dass sie 1909 in München wohnte. Bis 1918 zog sie mehrfach um, aber sie kehrte gerne nach Bielefeld zurück, wo sie in einem Zimmer unter dem Dach wohnte und dort schrieb. Im Jahr 1903 veröffentlichte sie in Berlin ihr erstes Kinderbuch Didi und Konsorte. Dann wurden Buchlesungen organisiert, u.a. im Beethoven-Saal, mit denen Mittel für die Hilfe für geistigbehinderte Kinder gesammelt wurden. Im Jahr 1908 hatte ihr Stück Den König drückt der Schuh Premiere in Wien, danach wurde es in Bielefeld (1908) und Karlsruhe (1913) aufgeführt.

Arthur Schnitzler, einen der wichtigsten Vertreter der Wiener Moderne, lernte sie 1916 kennen. Im gleichen Jahr veröffentlichte sie die Novelle Wehrlose, ab der man eine deutliche Wendung im Schaffen von Josefa Metz beobachten kann. In weiteren Texten setzte sie sich mit Themen wie Liebe, Sexualität, Fremdgehen und gesellschaftliche Rolle der Frau auseinander. Gleichzeitig kämpfte sie mit finanziellen Problemen. Wahrscheinlich aus diesem Grund erhielt sie eine einmalige finanzielle Unterstützung aus dem Schriftstellerfonds des preußischen Bildungsministeriums. Weiterhin schrieb und publizierte sie, ihre Texte wurden im Radio vorgelesen. Am 23. April 1931 fand im Stadttheater Bielefeld die Premiere ihrer Burleske Das Experiment statt.

Im Februar 1935 wurde sie als Jüdin in keinen Schriftstellerverband des Reiches aufgenommen, sie durfte nicht mehr publizieren. Ihr letzter, im Jahr 1937 in Berlin veröffentlichter Text Eva. Aus einer glücklichen Kindheit, der autobiographische Züge trägt, wurde im Jahr 1937 in kleiner Auflage von einem jüdischen Verleger in Berlin herausgegeben. Im Jahr 1938 verbrachte Josefa noch mehrere Monate in Bielefeld, bevor sie nach Berlin ging. Es ist nicht überliefert, wie Josefa nach 1938 in Berlin gelebt und gearbeitet hat. Am 20. August 1942 wurde die Schriftstellerin von Berlin aus ins Ghetto Theresienstadt deportiert, wo sie am 13. Februar 1945 starb. Auf ihrer Sterbeurkunde wurde Lungenentzündung als Todesursache eingetragen.

Schreiben war ihr ganzes Leben. Sie wurde „Poetin der kindlichen Seele“ genannt. Sie schuf Texte für Kinder, aber auch Prosa und Theaterstücke, die im Radio gelesen und im Theater aufgeführt wurden.

Mit Bielefeld war sie verbunden, dorthin kehrte sie ihr Leben lang zurück.

Josefa Metz wurde im Jahr 1871 in Minden als jüngstes von sieben Kindern des Richters und Rechtsanwalts Philipp Metz und Elvira Metz geboren, die mit ihm weitläufig verwandt war. Im Jahr 1879 zog die Familie in das Haus um, dass der Vater in Bielefeld neu gebaut hatte. Philipp Metz starb 1887 an Herzversagen. Im gleichen Jahr musste Josefa die Mädchenschule verlassen. Ihr Bruder Joseph starb vor ihrer Geburt, die Brüder Ernst Elias und Hans Armin studierten Jura, Berthold emigrierte in die USA. Über ihre Schwestern Recha und Paula ist nur wenig bekannt.

Am 4. Mai 1894 zog Josefa nach Berlin. Außerdem ist bekannt, dass sie 1909 in München wohnte. Bis 1918 zog sie mehrfach um, aber sie kehrte gerne nach Bielefeld zurück, wo sie in einem Zimmer unter dem Dach wohnte und dort schrieb. Im Jahr 1903 veröffentlichte sie in Berlin ihr erstes Kinderbuch Didi und Konsorte. Dann wurden Buchlesungen organisiert, u.a. im Beethoven-Saal, mit denen Mittel für die Hilfe für geistigbehinderte Kinder gesammelt wurden. Im Jahr 1908 hatte ihr Stück Den König drückt der Schuh Premiere in Wien, danach wurde es in Bielefeld (1908) und Karlsruhe (1913) aufgeführt.

Arthur Schnitzler, einen der wichtigsten Vertreter der Wiener Moderne, lernte sie 1916 kennen. Im gleichen Jahr veröffentlichte sie die Novelle Wehrlose, ab der man eine deutliche Wendung im Schaffen von Josefa Metz beobachten kann. In weiteren Texten setzte sie sich mit Themen wie Liebe, Sexualität, Fremdgehen und gesellschaftliche Rolle der Frau auseinander. Gleichzeitig kämpfte sie mit finanziellen Problemen. Wahrscheinlich aus diesem Grund erhielt sie eine einmalige finanzielle Unterstützung aus dem Schriftstellerfonds des preußischen Bildungsministeriums. Weiterhin schrieb und publizierte sie, ihre Texte wurden im Radio vorgelesen. Am 23. April 1931 fand im Stadttheater Bielefeld die Premiere ihrer Burleske Das Experiment statt.

Im Februar 1935 wurde sie als Jüdin in keinen Schriftstellerverband des Reiches aufgenommen, sie durfte nicht mehr publizieren. Ihr letzter, im Jahr 1937 in Berlin veröffentlichter Text Eva. Aus einer glücklichen Kindheit, der autobiographische Züge trägt, wurde im Jahr 1937 in kleiner Auflage von einem jüdischen Verleger in Berlin herausgegeben. Im Jahr 1938 verbrachte Josefa noch mehrere Monate in Bielefeld, bevor sie nach Berlin ging. Es ist nicht überliefert, wie Josefa nach 1938 in Berlin gelebt und gearbeitet hat. Am 20. August 1942 wurde die Schriftstellerin von Berlin aus ins Ghetto Theresienstadt deportiert, wo sie am 13. Februar 1945 starb. Auf ihrer Sterbeurkunde wurde Lungenentzündung als Todesursache eingetragen.

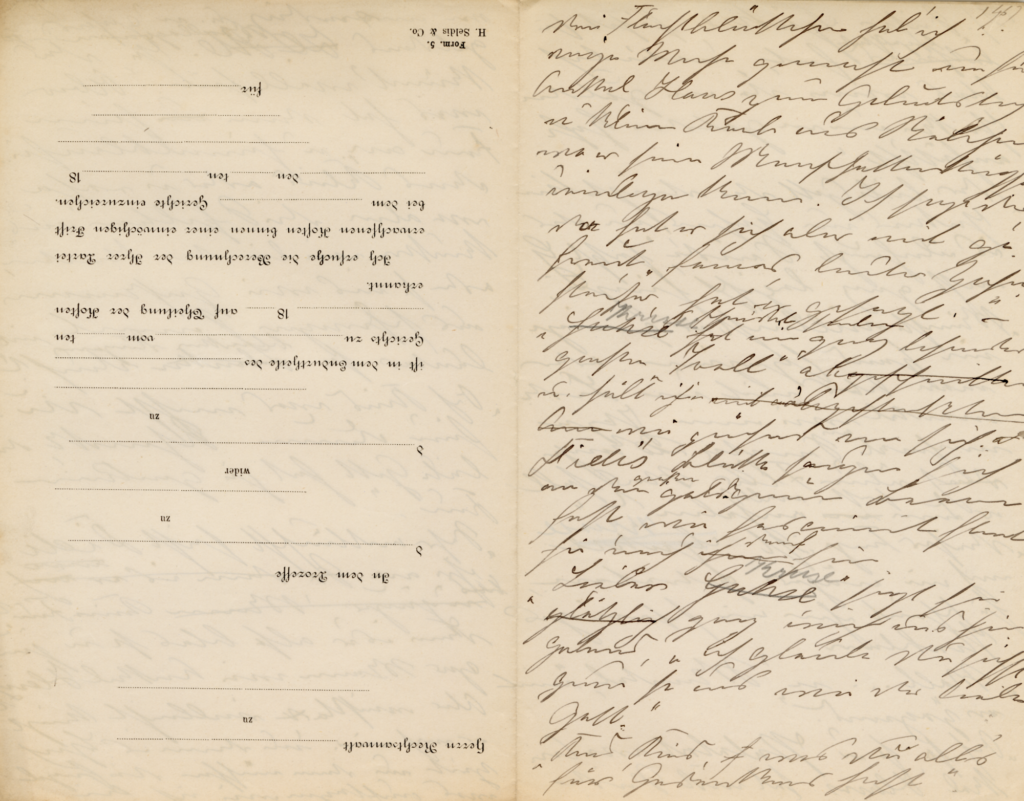

Auszug aus dem Manuskript Didi und Konsorten (1903), geschrieben von Josefa Metz auf den Gerichtsformularen ihres Vaters. Stadtarchiv Bielefeld, Bestand 200,49/Nachlass Josefa Metz, Nr. 31.

Tiefhängende Zweige, von Äpfeln schwer,

weiß-schwarzes Häuschen darunter her,

am grünen Giebel der Pferdekopf;

im Hofe Blauaugen, ein lichtblonder Zopf,

und rund herum Buschwerk, dicht und kraus:

So ein rechtes westfälisches Bauernhaus.

Am Torflügel lehnt, zur Seite den Hund,

der Bauer, die kurze Pfeife im Mund,

und sinnt über ‘n Acker hin. Irgendwoher

Glockenlaute, vereinzelt… schwer…

blau kräuselt der Rauch sich ins Abendrot.

In goldenen Fahnen schwankt das Brot.

Westfälische Erde, gesegnetes Land,

flußsilberne Bänder am roten Gewand,

tiefleuchtende Blumen und Früchte am Saum,

du Land voller Schaffen, Land voller Traum:

fern drängen sich Schlot an Schlote im Tal,

dröhnt Eisen auf Eisen, sprüht Stahl auf Stahl.

Durchquer ich die Straßen und blick auf das Bild

des Großstadtlebens, so wirr, so wild,

so voller Hast, so voller Streit,

voll Kampf und Mangel, Sünde und Leid,

da steigt es in satten Farben empor:

umbuschtes Häuschen, der Blondkopf davor;

der Bauer so stark, das Feld voller Saft,

die Früchte voll Süße, die Bäume voll Kraft,

die Öfen und Essen, von Arbeit durchglüht…

Ein freundlich „Gun‘ Abend“… ein langsames Lied…

Du rote Erde, die Heimat mir,

Sehnend breit‘ ich die Arme nach Dir.

Es ist sonderbar:

Geh ich an einem Kind vorbei,

Lachen wir immer alle zwei.

Sitzen wir uns in der Bahn gegenüber,

Reichen wir immer irgendwas

Uns zum Spaß

Hinüber – herüber:

Eine Fahrkarte, ein Reklameblatt,

Was man so grade bei sich hat;

Beugen uns vor von unserm Platz,

Reden wohl auch mal einen Satz,

Und wenn der eine den andern verläßt,

Halten wir uns noch ein bißchen fest:

An der Hand, am Schirmknopf oder am Kleid,

Haben meistens nicht viel Zeit,

Denn die andern, die noch dabei,

Merken gar nichts, nur wir zwei.

Du! …adieu du! …

Morgen vielleicht! … oder übers Jahr! … –

Es ist wirklich sonderbar.

Aus: Josefa Metz, Neue Gedichte, 1912, in: Michael Vogt (Hg.), „Dichterin der Kinderseele“. Josefa Metz Lesebuch, Bielefeld 2004, S. 104.